令和5年11月10日全面開館

木造二階建904.68㎡

茅葺き風屋根

球磨郡水上村の市房山から切り出された杉材により作られた無数のルーバーで、急勾配の茅葺き風屋根を表現した。この市房杉は全体の構造材や壁面全体の板、屋根を支える垂木などに贅沢に使用された。

軒下

建築を象徴する、軒下に並ぶ直径60cm~1mの原木丸太11本および厚さ14cm・長さ10mを超える巨大な授与所の一枚板は、宮崎県の狭野(さの)神社参道に聳えていた狭野杉を使用。

建築が決定し木材を探してたところ、自然災害で伐採を余儀なくされたこれら大木の数々に出会うことが出来たのだ。

市房杉は1000年、狭野杉は400年の樹齢であるが、一本の木から増やされてきたDNA(同じ遺伝子)をもつ「分身」であることが建築中に判った。国宝の現社殿を造営した人吉藩主の相良長毎(ながつね)、狭野杉を植えた薩摩藩主の島津義弘、共に桃山から江戸初期の同時代を生きた旧知の武将。400年の時を経た今日、青井阿蘇神社で縁(えにし)の再会が果たされた。

大玄関

大玄関エントランスの11枚の巨大ルーバーの意匠。周囲にはたいへん貴重な8本の屋久杉の柱が建てられた。

ドアは木目の美しいイヌマキの無垢の一枚板を使用。

玄関正面のガラス越しに見える坪庭は、人吉球磨盆地の777万分の1の敷地に造られた枯山水となっており「くま四季屏風の庭」と名付けられた。

大玄関の上がり框(かまち)には亀甲文様(六角形のマス目)が縦横無尽に施されている。建築に携わった若手大工が昔ながらの手斧(ちょうな)を使用し丁寧に刻み込んだものだ。手斧は祖父から受け継いだものだという。

大広間・和室

祭事をはじめ、直会、会議、貸室、催事で使用する。

大広間の内柱14本は市房千年杉が使用された。

市房山の市房山神宮参道には樹齢1000年にもおよぶ巨木52本が自生している。過去この巨木は皇居宮殿が造営される際にも切り出され、その一部に使用されている。この巨木から製材された柱の木目は繊細で美しく他の木材にない魅力にあふれている。

和室の柱は地元産のケヤキ材、天井には無節の杉板が使用され華やかだ。

「青井の杜国宝記念館」完成までの道のり

記:青井阿蘇神社宮司 福川義文

相良700年の歴史

人吉球磨地方の特異性は一口に「相良七〇〇年の歴史」と称えられます。鎌倉時代初期に入国した相良氏の統治は、途切れることなく明治維新まで連綿と続きました。その最大の要因は、入国以前の歴史や文化を大幅に変えることなく引き継いだこと、住民たちの伝統、文化、精神、風土、しきたりが大切に織り混ぜられた独特な歴史を紡いだことに由来すると言われています。領主相良氏の国づくりが過去から現在そして未来へと続く技の伝承・心の継承を基本とされたことで成し得られたのでしょう。

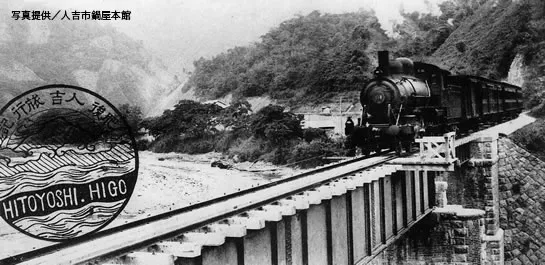

明治時代の末に肥薩線が人吉まで開通すると、それまでにない短時間での大規模な物流は当地の木材業、観光業、さらには商工業を発展させました。

しかしその陰では、旧来から地域の根幹を占めてきた歴史、文化の蓄積が時間の経過とともに少々なおざりにされていったような気がしてなりません。

加えて三十五年前の八代~人吉間の高速道路開通は利便性が向上した一方、生活様式を著しく変化させたと言っても過言ではないと認識しています。

熊本県初の国宝「青井阿蘇神社」

このように時代が推移する中、平成二十年六月九日、江戸時代初期に建築された青井阿蘇神社の本殿、廊、幣殿、拝殿、楼門の五棟の歴史的建造物は「中世球磨地方に展開した独自性の強い意匠を継承しつつ、桃山期の華やかな意匠を機敏に摂取している」等が評価され、熊本県初の国宝に指定されました。また平成二十七年四月、人吉球磨地域の様々な文化財で構成される「相良七〇〇年が生んだ保守と進取の文化」という物語は、その年に創設された日本遺産の認定の第一号として全国十七地域とともに選ばれたのでした。

国宝という価値付けに加え、埋もれた魅力の発掘や各種文化財を網羅した日本遺産の初年度認定は、歴史文化と先人たちの生き方にまで光をあて、忘れかけていたことこそが私たちの望む地方発展の可能性を秘めているということを再度気付かせてくれたと思えてなりません。

建築家 隈研吾氏との出会い

この日本遺産認定を活用し今後の地域発展にどうつなげて行くか、外部から助言者を招くことになり、アドバイザーとして名を連ねられたのが建築家の隈研吾氏でした。隈氏は世界的建築家として高名で、東京オリンピックの主会場となる新国立競技場を設計されて間もないことから私も存じ上げていました。

隈氏との出会いは平成二十八年七月二十七日、とても暑い日だったと記憶しています。隈氏は初めて訪れた印象を「迫力がある神社。まだ知られていないユニークな文化財だと思う。全国や世界に知れ渡るものにしたい。」と話されました。隈氏のこの言葉に魅かれた私は、その後数冊の著書に接します。その中で、「これから世界でどのようなマチが生き残って行くかというと、しっかりしたアイデンティティや歴史があり、それが人間の生活に残っているマチ」との一文に目を奪われました。

ちょうどその頃、二年後の平成三十年に国宝指定十年の節目を迎えることから、老朽化した参集殿の新築をはじめ後世に遺る事業を展開できないものかと考えていた時期とも重なり、隈氏のその一文と強烈に結びついた気がしたのです。

平成二十八年十月十二日、私は隈氏の事務所を訪問しました。一時間余りの滞在でこれからの神社のあるべき姿について思いを伝える一方、隈氏からも貴重な意見を頂きました。特に申し上げたのは「先生には国宝に指定された五棟の歴史的建造物が今後も地域の子々孫々にまで愛されるよう、国宝の社殿群を更に光輝かせてくれる建築を考えていただけないでしょうか」とお伝えし、参集殿の設計依頼の承認を取り付けたのでした。

記念事業期成会を組織

平成二十九年、国宝指定記念日である六月九日、記念事業期成会を組織しました。「国宝指定十周年を奉祝し、日本遺産認定を機に熊本県さらには人吉球磨のまちづくりに寄与するとともに、ご神徳の更なる発揚と神社の護持発展に向けた事業を展開する」ことを目的に、拝殿向拝屋根の修復工事、二基の本神輿の復元解体修理、駐車場の整備、老朽化した参集殿の新築等の記念事業を計画しました。それから基本設計を基に複数回におよぶ打合せを行い、一年後の平成三十年六月九日に第二回期成会総会を開催し、協賛募金活動をスタートさせたのでした。

令和2年7月4日

御代替りし令和になりますと、地元の敬神家と地元出身で兵庫県神戸市在住の方のそれぞれから数々の銘木を始めとする木材奉納の話をいただきます。当初は鉄骨造りの予定でしたがこれを機に本格木造に舵を切ることになり、令和二年八月十三日の起工式を待つばかりとなった矢先、皆様方も御存じのとおり、七月四日に当地は未曽有の大水害に襲われたのでした。

国宝に指定されている建造物のうち本殿にそ床下浸水で済みましたが、廊、幣殿、拝殿は床上浸水、楼門は一六〇センチ程が水没、社務所は大規模半壊、その他指定文化財をはじめ附属建造物の全てが被災したのです。

緊急の役員会を開催し、今は何としても本殿以下の救済と復旧が急務であるとし、予定した建築計画は凍結することになりました。お見舞いに来社された隈氏は被害の甚大さに驚かれ「建築の実施は何年でも待つ」との暖かい言葉をいただきました。しかし、被災前に協賛募金をされた方々や貴重な建築木材をご奉納いただいた方からは完成を待ち望む声もたくさんありました。また神社関係者各位の「建築物の完成は必ず災害からの復興のシンボルになるという強い思いもありました。これをうけ年内には凍結を解除し再スタートしたいとの気持ちも強く、十二月十五日に起工式を執行したのです。

多くの苦難を乗り越える

しかし、それからも多くの課題に直面します。使用木材の強度確認、設計変更に伴う構造計算の一からの見直し、コロナ禍による神社収入の減少や被災からの復旧復興に多額の費用がかさんだことから起こる資金不足等、数え上げればきりがありません。実際に工事に着手できたのは、一年以上後の令和四年二月二十七日のことでした。それからは業者の熱心な努力で順調に進捗し、一年後の令和五年二月十三日に上棟祭、そしてその年の例大祭おくんち祭を控えた九月一日に無事竣工祭を執行。十月の大祭を無事に執り納め、十一月十日「青井の杜国宝記念館」は全面開館を果たしたのでした。

国宝記念館完成

完成した記念館は、外回り正面には樹齢四〇〇年を超える宮崎県産の狭野(さの)杉十一本の原木丸太の柱がとりかこみ、他に類例をみない茅葺屋根を彷彿とさせる木材ルーバーが屋根に設置されています。参集殿部分には、正面玄関自動ドアに横の一枚板、周囲に八本の鹿児島県産の屋久杉、大広間の柱には皇居新宮殿の一部にも使用されている地元の市房千年杉、床板には棒の銘木をはじめとする貴重な材を使用、そして境内に向け開放感をもたせる巨大なガラス戸の意匠は、和の要素をふんだんに取り入れながらも新時代を感じさせるまさしく「保守」を象徴する国宝の社殿群と「進取」を象徴する新建築となったのでした。

隈氏の事務所を訪問し設計を依頼してから完成まで実に七年の歳月が経過しましたが、想像もし得なかった魅力的な建築が境内に誕生いたしました。

国宝、日本遺産人吉球磨というしっかりとしたアイデンティティと歴史をこの地の生活とともに残し伝えるより所です。偏に御祭神のご加護と氏子崇敬者を始め関係各位のご支援の賜物と感謝しているところです。